*この記事は、2018年2月上旬の出来事です。

どうも、Yutaです。

タイトルにもありますように、寒い日が続く高知は嶺北地域。

今回は何が起こるのか!?

降り積もる雪

寒い!!

椿の葉っぱの表面も、凍っとる!!

テントウムシたちは、少しでも暖かい場所を見つけて、冬眠中!(ブツブツが嫌いな人、閲覧注意!!)

)

)

でも、雪はちょっとテンション上がる。笑

雪だるま作ったり、

滑り台も作ってみた!!

全然滑らんかったけど。笑

もっと角度を急にしつつ雪を搗き固めるのと、滑る材料は段ボールよりもツルッとして丈夫な肥料袋のようなやつの方が良さげ。

来年は、ソリも作ってみよう!

これだけ寒いと、そら凍るわな。水道。。

基本、ちょろちょろと水を出すようにしていました。(お箸1本分くらいの太さで水を出すと良いそうです!)

でも、下の写真の通り、竹筒の中を流れる過程で凍っていたり、水道管の中で凍ってしまっていたり、困ったことに。。

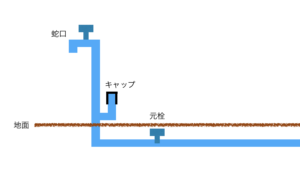

写真では分かりにくいので、この家の水道管の構造を図解すると、こんな感じ。

これの、地面から上に出ている部分が時々凍りつき、水が出なくなるのです。

これは困ったということで、試した対策をご紹介!

作戦1 熱湯地獄

オススメ度:星5つ

水道管が凍ったならば、まず試すべき!!

凍っているであろう場所に、熱湯をかけるだけ。

凍結が少ない場合は即復活することもありますが、すぐに復活しなくても根気よくトライしましょう!

ちなみに、これはキャップが付いている部分のキャップを取って、パイプの中に直接熱湯を注ぎ込んだ時の動画。

効果が大きいことが一目瞭然!!

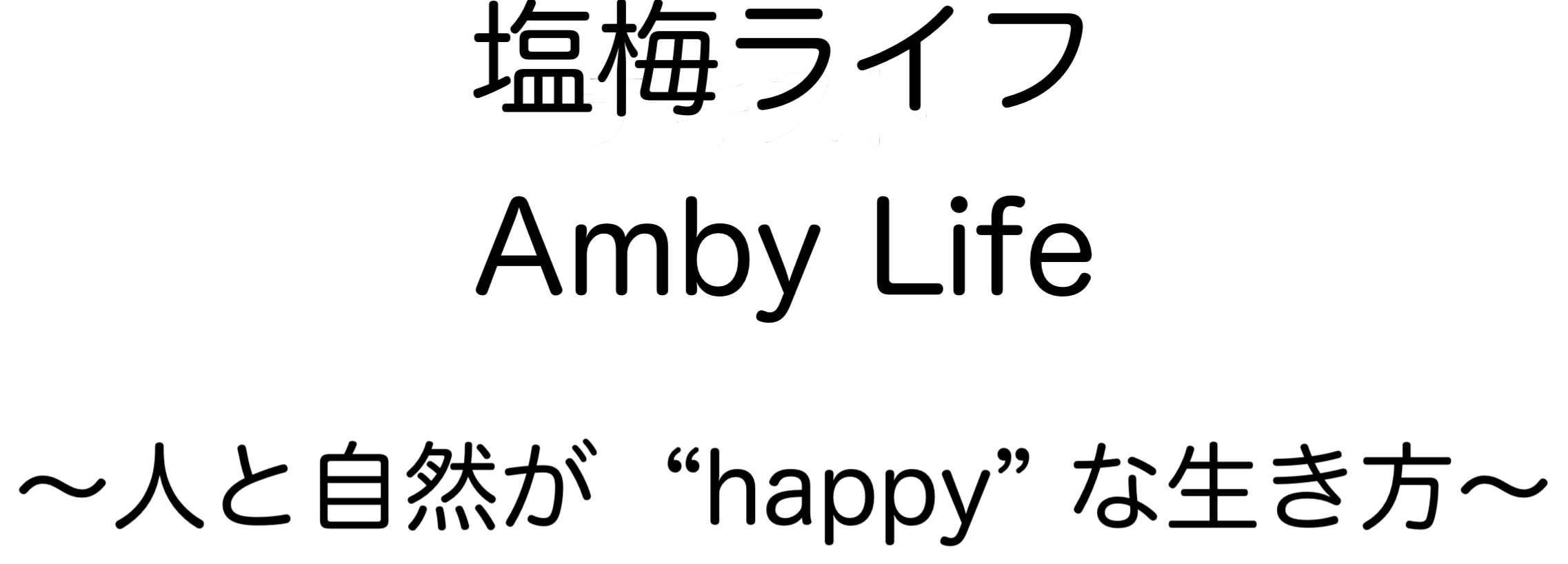

作戦2 炎の宴

オススメ度:星1つ

まぁ、こういうことです。笑

これ、やってみたものの、パイプから遠ければ効果が少なく、近ければ熱すぎてパイプが溶ける危険性があります!!

実際、地面から垂直に伸びたパイプに防寒用のスポンジ的なものが巻かれていたのですが、若干解けました。。。

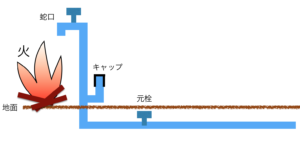

作戦3 肺は勝つ

オススメ度:星5つ

KANの「愛は勝つ」からヒントを得て生まれたこの作戦。

図解すると、こんな感じだ。

写真では、こんな感じ。

自分でやっていて笑えたが、とにかく凍らせないために必死なのだ。笑

しかし、これでも稀に凍ってしまい、完璧な策とは言えなかった。

地域によっては、元栓付近に「水抜き栓」というものがあり、そこをひねるだけでパイプ内の水が抜け、凍結しないようになっている模様だが、ここは違っていました。

とにかく、私がいる場所では、今の所こんな対策がベストかと思っています。

【凍結予防策】

水のちょろ出し or 肺は勝つ

【凍結融解策】

熱湯地獄

一つ言っておくが、熱湯地獄は沸騰させた水を使うことが大前提なので、水が凍結する前に水を何かに貯めておかないと、熱湯が作れませんので要注意。

水は冷たいが、人は温かい

「最近、誰も通らないはずの坂道を登っていく、見知らぬ車を見かける。」という理由から、民生委員と名乗るおじいちゃん(民生委員・・・Wikipedia)が突如来訪。

そもそも民生委員が何なのかを知らなかった私は、名前や家族構成、インフラの状況等を聞かれて若干不信感を抱く。笑

電気が通っていない事を伝えると、「そりゃいかん!四国電力に電話したらええ。」とのアドバイスをいただく。

しかしながら、電気無しでも意外と生活できるな〜と思っていたところだったので、悠長に構えていた私たち。

すると、同日中に四国電力の電話番号を調べて民生委員のおじいちゃんが再び来訪。

これは急いで契約しないとマズいとのことで、四国電力へ電気開通の依頼をしたのでした。笑

そして次の日も、民生委員のおじいちゃんが来てくれ、「電気が通るまでの間、これ使いや〜。」と、今度はロウソクを持ってきてくださりました。

さらにこの話は続きます。笑

その翌日、今度は民生委員のおじいちゃんが町会議員さんを連れて我が家へ来訪!

町会議員さんが、発電機と灯油ファンヒーターを持ってきてくださったのです。

ファンヒーターに関しては、もう使わないとのことで、いただいてしまいました。

これで終わりかと思いきや。笑

我が家の一室を一瞥した町会議員さん。

「床下、畳無いね〜。こりゃあ寒いろ?畳屋の知り合いがおるき、もろうてきたろ!」と仰るのです!!

床下からの隙間風はめちゃくちゃ辛かったので、有り難すぎる一言。。

部屋の広さをお伝えし、後日、本当に畳を持ってきて下さりました!

その後も、布団をくれたり、お菓子を持ってきてくれたり。

いやはや、見ず知らずの人間にここまで親切にできるなんて。。

自分たちも、この地域で培われたこのスピリットを絶やさないためにできる限りのことをしていきたいと、強く感じた経験でした。

*地域や集落によっては排他的な場所もあるようですので、田舎へ移住する際には現地でしっかり情報収集をしておいた方が無難です。

制作物

話題は変わって、制作物のご紹介!

竹箸

加工が簡単で丈夫な竹。

本当に優れもの!

火吹竹

火を起こす時、火種に顔を近づけて息を吹きかける。

これをすると、酸欠になりますし、煤の匂いが頭にめっちゃ付く。

そんな時に便利なのがこれ!

竹を切ってきて、お好みの太さの部分をお好みの長さに切って、吹き口側の節を抜き、吹き出し側の節にキリなどで小さい穴を開けるだけ。笑

細すぎると吹きにくいので、人差し指と親指で作った輪っかくらいの空洞がある竹を使うのがいいかも。

長さは、私は50cm位にしました。

これがあると、火起こしがかなり楽になりました!!

これらの道具を使いつつ、真冬なのに外で食事をしていた我が家。

みんな元気です。笑

では、今回はここまで。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

コメント